随着中国企业向新兴市场拓展,他们发现客户需要基础设施和本地发展路径以及产品。

这是三部分系列的第二部分,探讨中国企业在日益激烈的国内竞争中走出舒适区、拓展海外市场的努力,以及这导致的学习曲线、劳工丑闻和更为多样化的供应链。第一部分可以在此阅读。

经过一年的旅行,寻找海外场所以发展他的水设备业务,William Hong脑海中浮现出两个词:“本地化”和“利他主义”。

这位来自东莞——中国南方制造业中心的居民,跨越多个大陆,走访了非洲、中亚、南亚和南美。但无论他去哪里,即使是与中国保持友好官方关系的国家,对中国投资和产品的担忧始终存在。

“仅靠出口价值已经无法让海外市场对如此多的中国公司和产品开放,”Hong说,他的职业生涯始于移民劳工,后来创办了东莞爱美克阀门公司,生产技术驱动的水电表。

“我们需要改变思维,以‘利他主义’的方式对待外贸,”他补充道。“这曾经只是一个空洞的口号,但在现场待了一段时间后,我意识到了它的真实意义。”

随着国家在重重贸易壁垒似乎即将加剧的情况下仍保持大量商品生产,许多中国的小型和中型企业(SME)如爱美克必须走出舒适区。过去,他们满足于享受中国作为“世界工厂”的无可争议的地位带来的红利,如今他们正寻求在海外的新财富。

在他们的海外冒险中,他们意识到融入当地生态系统的重要性。这需要放弃一大部分利润,以保持业务的顺利运转——这是从他们的日本同行那里学到的教训,源于上世纪80年代日本的扩张浪潮。

黄威廉去年游历世界,寻找海外场所以发展他的水设备业务。照片:提供的资料

黄表示,他在海外投标中面临的许多失败来自于没有根据当地需求提出合适的报价。

“各国不仅希望你提供产品,还希望帮助建设基础设施,”他说。“这对中国中小企业来说是一个巨大的挑战。”

日本——与中国一代之前经历过类似经济增长模式——在其企业“走向全球”的五十年中,积累了丰富的经验。

中国欧洲国际工商学院(CEIBS)的研究人员在九月份的一份报告中指出,与中国特别相关的是日本中小企业海外扩张的激增。

通过国际投资,日本成功地在其国境外创造了相当于其经济近一半的规模,研究人员指出,这将为中国企业提供重要的参考点。

报告指出,企业应向日本的“在销售地生产”模式学习,并采纳强调“为当地社区创造价值”的“整体战略”。

来自东莞的商人黄威廉珍惜这段可能对许多人来说是个糟糕记忆的经历:在2022年未能在莫桑比克获得价值数百万的订单。

地方政府更倾向于能够创造当地就业机会的合资企业,而不是简单的进口商。最终,合同被一家在非洲有成熟分支的竞争对手获得。

“老实说,那时我很沮丧,”他说。“但我也意识到,如果中国公司,尤其是中小企业,不改变只销售产品的传统思维,他们将无法在海外市场立足。融入当地供应链是前进的道路。”

中美之间突如其来的贸易紧张局势——尤其是核心组件如高端计算机芯片的供应受限——限制了大规模生产的能力,迫使洪开始关注美国以外的市场,特别是新兴经济体。“这些市场对尖端技术的需求不如欧洲和美国强烈,但他们对中档智能产品有需求,”他说。“我们可以在那找到新的机会。”

当代观察研究所的创始人刘凯明表示,该非政府组织与全球品牌合作,监督中国数百家工厂的供应链状况。他说,谈到发展中国家,“如果中国公司未能为当地社区创造财富和就业机会,而是破坏现有的经济生态系统和生活方式,往往会导致不满甚至抵制。”

他补充说,要在全球市场上取得成功,中国公司需要支付相当大的“学费”,以改变其根植于国内市场条件的长期观念和经验。

“去年一家知名的中国跨境电商公司组建了一个超过400人的团队,以解决海外市场的伦理和法律问题,”刘说。“这表明中国公司在海外投资仍处于早期阶段,通常面临适应国际商业环境的挑战。在海外拓展时,公司需要适应不同的文化、制度和规则。”

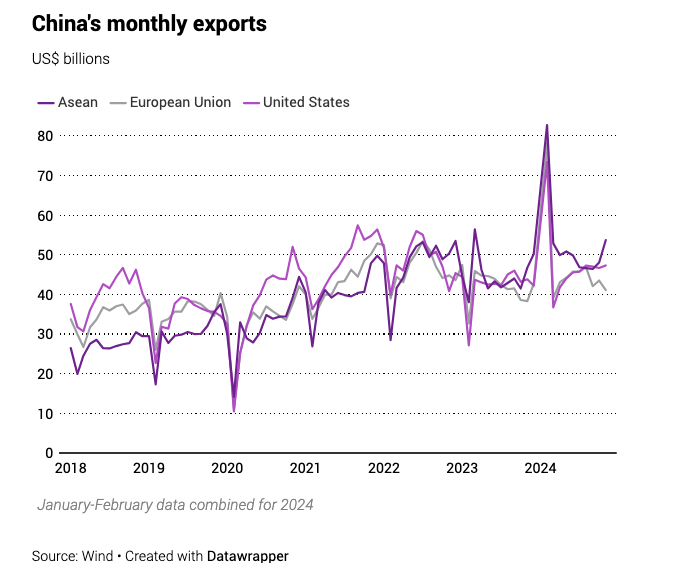

根据香港贸易发展局去年进行的一项调查,近90%的来自中国大陆的被调查企业表示,他们计划在未来三年内“走向全球”,超过70%的企业对新兴市场表现出兴趣。

许多企业提到与区域全面经济伙伴关系贸易协议及中国的“一带一路”倡议相关的国家和地区,认为这些地方充满机会。

但霍恩表示,中国公司仍然不是潜在合作伙伴的首选。“即使是在我认为与中国很友好的中亚地区,客户对于中国公司仍然保持相当谨慎,”他说。

例如,霍恩说,吉尔吉斯斯坦的客户倾向于选择来自邻国哈萨克斯坦的产品,而对进口中国商品持犹豫态度,担心这可能会削弱当地产业。

“在见我之前,客户联系了许多全球知名公司,但要么报价太高,要么这些公司对小型业务不感兴趣,”他说。“最后,只有我们的产品和技术最符合他们的需求。”

这是霍恩上个月从中国南部的广东省带着几十公斤样品穿越中亚后的总结,期间他在与潜在客户会面时满头大汗。

根据中国工业和信息化部的数据,中国有超过5200万个像霍恩这样的中小企业,中国科技新闻网站36kr报道超过75万家企业已启动海外业务。

“我们必须降低自己的姿态,以支持当地企业。这是我们在海外扎根的方式。”

——霍恩,东莞

“用中国资本走向全球,但放弃中国习惯,对于企业在海外蓬勃发展至关重要,”供应链专家、中国—越南工业服务联盟秘书长高振东表示。

他称,那些深入整合当地供应链的企业成功机率更高。

霍恩表示,多年的旅行使他的策略发生了转变。

“我们不再单纯关注销售产品,而是希望成为他们的盟友,缓解他们对中国生产能力可能主导其市场的担忧,”他说。“如果客户希望在当地市场扩大经营,但缺乏强大的供应链,我们则将自己定位为这个支柱,而不仅仅是一个进口商。”

他表示,他的商业理念可以用简单的数学术语表达:客户每赚取一百万,他的公司只收取10%或20%,其余的全部归客户所有。

他表示,这有助于建立信任和伙伴关系——也是他赢得多个项目投标的原因。

“我们必须降低自己的姿态,以支持当地企业。这是我们在海外扎根的方式。”

原文链接:https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3294089/chinese-firms-going-global-learn-important-lesson-integrate-or-die?module=top_story&pgtype=homepage